人工动静脉内瘘后球囊扩张术(PTA)其实可以不再疼痛

2025-08-22 16:51肾内科

血液透析是终末期肾病患者维持生命的重要手段,功能良好的动静脉内瘘是尿毒症患者维持血液透析的基本保证,也是患者赖以生存的“生命线”。

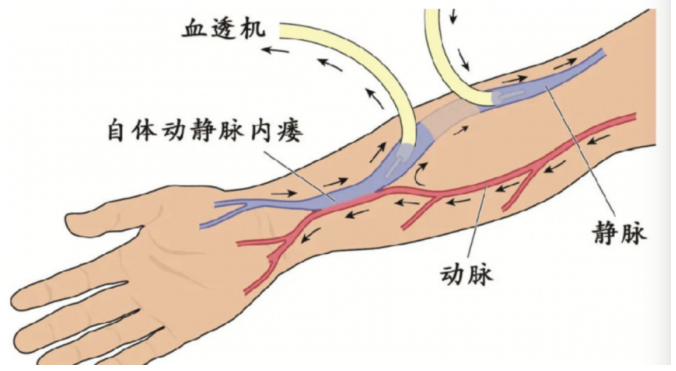

自体动静脉内瘘和人工血管动静脉内瘘其实就是医生人为地将动、静脉相连,使得动脉血直接流入静脉。

一般情况下,与人体静脉相比,内瘘血管是一个非正常的结构,它让静脉里面跑着高速高压力的动脉血,从而获取血液透析所需要的血流量,但这也让它承担了本不属于它自身的功能。正常状况下,静脉血就像是潺潺的小溪,动脉血则是奔涌的江河,动静脉内瘘建立后,大量“动脉血--江河水”涌入原本平静的“静脉管道--小溪”,势必会给静脉血管壁带来巨大的冲击,在这种情况下,静脉--“小溪”要拓宽河道加固堤坝来防止漫堤溃坝来适应这一新的功能,而静脉发生一系列变化,最为重要的变化就是静脉血管的增粗和血管壁的增厚。

这种增大的血管腔和增厚的血管壁可以让血管更不容易发生塌陷,更能够耐受透析时穿刺针的反复穿刺,也能够更好地止血。

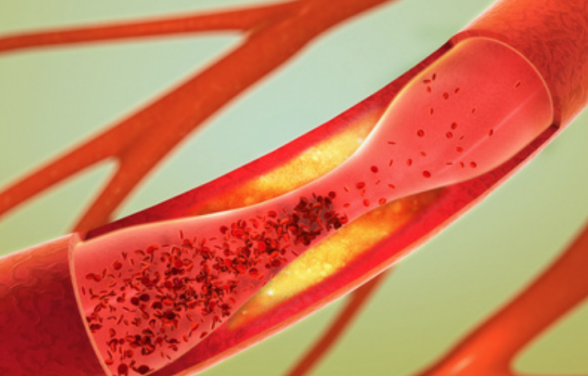

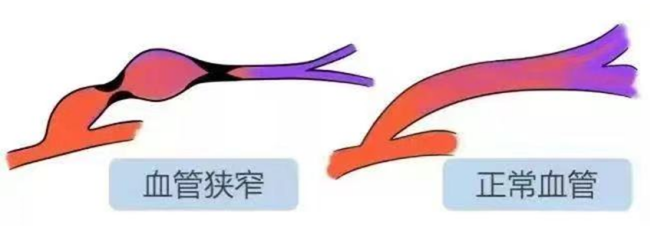

但是,由于机体这种改变是针对血流变化而发生的,过厚的血管壁挤占了血管管腔的空间,这就导致了狭窄发生。尤其是在接近吻合口的部位,本身有静脉瓣,或血管汇合等特殊位置,更容易发生狭窄。狭窄可能导致流量不足,局部血管异常膨大,甚至血栓形成。

这个时候,为了挽救终末期肾衰竭患者本就稀缺的血管资源,内瘘狭窄患者的“救星”——动静脉内瘘球囊扩张术(PTA)应运而生。

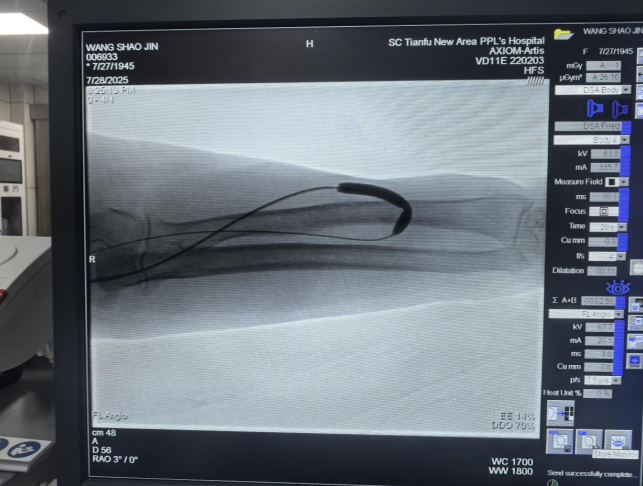

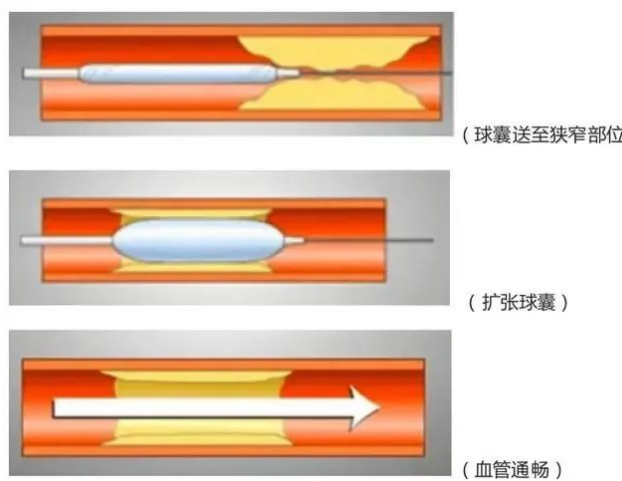

PTA是一种微创手术,是在DSA或超声引导下,经皮穿刺动静脉,送入球囊扩张导管,对血管的狭窄部分进行扩张,将闭塞的病变重新开通,以及去除血栓。

此手术具有精准、微创、安全、有效、操作简便、可重复性等优点,狭窄开通率高达95%以上,术后当天即可恢复透析,因此球囊扩张术是国际公认的通路狭窄首选治疗方案,能为血液透析患者重新疏通“向生之路”。

动静脉内瘘球囊扩张术(PTA)的适应症:

1、局部狭窄率超过附近正常血管管径的50%,伴有内瘘自然流量小于500毫升/分钟,透析静脉压升高、穿刺困难、透析充分性下降。

2、引起血液动力学明显改变的静脉狭窄。

3、血管瘤样扩张近心端的狭窄病变。

4、肿胀手综合征。

四川天府新区人民医院肾内科已开展DSA下人工动静脉内瘘狭窄球囊扩张术4年,标志着医院血管通路维护领域迈入精准化、微创化新阶段。

臂丛麻醉使患者不再疼痛

而在使用腔内介入的方式治疗失功血透通路时,局部麻醉无法避免球囊扩张时患者的肢体剧痛,还容易诱发尿毒症患者术中的应激性并发症,且严重降低患者对治疗的满意度。一些经历过的患者可能多会表示:疼痛感强烈!

长期透析患者汪女士在近期检查中发现其内瘘流量不佳。经过评估,考虑为内瘘口和临近头静脉段明显狭窄,无法满足透析需求,因此急需进行内瘘介入治疗。然而,汪女士之前因内瘘狭窄问题曾在我院接受过球囊扩张术,对手术疼痛记忆犹新,感到极度敏感和恐惧。

像汪女士这样的患者不在少数,甚至有的患者因为畏惧疼痛,在内瘘出现狭窄时犹豫不决,不愿意接受治疗,这最终可能导致内瘘闭塞而不得不废弃,严重影响患者的透析依从性和生存质量。

面对这种情况,我院肾内科开展臂丛麻醉DSA下动静内瘘球囊扩张术,能有效地消除手术过程中的疼痛感,不仅显著提升患者的舒适度,还极大地降低手术过程中的心理压力,患者体验感大幅度提升。

臂丛麻醉DSA下动静内瘘球囊扩张术能够清晰地显示臂丛神经的结构及其与周围组织的关系,可缩短穿刺时间,减少并发症,提高麻醉成功率,并提供良好的镇痛效果。此外,超声(DSA)引导下的臂丛神经阻滞能够降低交感神经的兴奋性,扩张血管,减少术中血管痉挛,对于内瘘介入治疗患者来说尤为适宜。

获知该技术的优势后,7月28日,汪女士接受了“无痛”的DSA下动静脉内瘘狭窄球囊扩张术。在整个手术过程中,汪女士只感受到一定的压力,但疼痛明显被有效控制。术后,汪女士表示,本次术中“无痛”体验与上次局部麻醉的感受可谓天壤之别。术后第二天,她就顺利地接受了常规血液透析。