万圣节“医生鬼”来“找茬”?这些健康真相+趣味彩蛋值得收藏!

2025-10-31 08:30呼吸与危重症医学科

当南瓜灯点亮街角,身着白大褂、带着夸张血迹的医生鬼成了万圣节的流量担当——它们用反差感制造节日趣味,却也悄悄藏了些健康小线索。

今天咱们就着“医生鬼”的造型,解锁轻松又实用的健康小贴士,再附赠几个万圣节专属小彩蛋!

“疯医听诊器”VS现实神器

不少“医生鬼”造型里,会挂着一副破旧歪斜的听诊器,仿佛在演绎“不靠谱的诊断”。

但在现实中,听诊器是医生捕捉健康信号的重要工具:一次简单的听诊,可能发现肺部的异常呼吸音,或是心脏跳动的细微变化,帮我们早发现感冒引发的支气管炎、心脏负荷异常等问题。

万圣节的“敷衍听诊”是玩笑,但生活里的“敷衍健康”却不能大意。

很多人习惯把“咳嗽、胸闷”当小毛病硬扛,直到症状加重才就医,反而耽误了最佳干预时机。记住:当身体发出持续的不适信号——比如咳嗽超过1周,如果伴随痰中带血,气紧,发热,胸痛等情况就要尽快就医了。(还要结合具体情况,比如有没有基础病,年龄等等),别学“医生鬼”的漫不经心,及时到正规医院让专业医生“好好听一听”,才是对自己的健康负责。

不过咱们普通人也能get简易健康自查法:比如每天早上醒来,摸着手腕感受1分钟脉搏,正常成年人每分钟60-100次就是合格线,这些信号可比医生鬼的道具更该引起注意。

趣味彩蛋1:如果万圣节扮“医生鬼”,不妨给听诊器缠上一圈橙色丝带,既能呼应节日氛围,又能悄悄提醒身边人:玩归玩,健康自查别忘啦!

“丧尸医生血迹”VS伤口护理:特效妆可以乱搞,真伤口千万别马虎

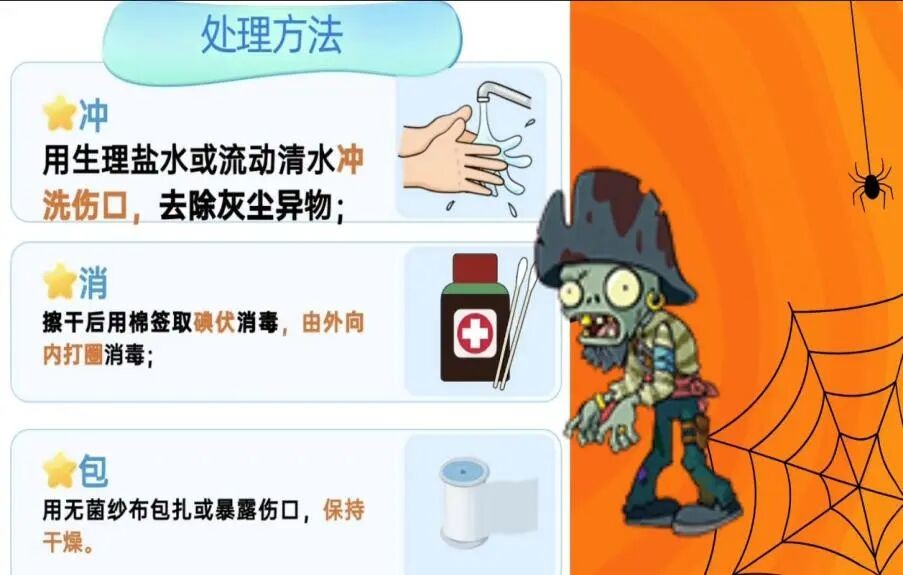

“丧尸医生”脸上的血迹是血浆和颜料的杰作,洗把脸就能恢复,但要是装扮时不小心被道具划伤或是南瓜灯雕刻时弄伤手或是日常生活中遇到磕碰,真实的伤口处理可不能“随意发挥”。

很多人受伤后习惯用清水冲一下就不管,或是用纸巾随意包裹,反而可能引发感染。

正确的伤口处理步骤其实很简单:首先用生理盐水或流动清水冲洗伤口,去除污垢和细菌;然后用碘伏(而非酒精,避免刺激伤口)对伤口周围皮肤消毒;如果伤口较深、出血不止或被生锈物品划伤,要及时就医处理,必要时打破伤风疫苗。

趣味彩蛋2:今年万圣节流行轻量级“丧尸妆”,其实可以用橙色和黄色眼影代替血迹,既安全又亮眼,还能避免颜料刺激皮肤——毕竟美和健康,咱都得要!

“巫医魔法药”VS合理用药:神奇药剂是玩笑,用药安全才是真魔法

有些万圣节“奇幻医生”造型会拿着五颜六色的“魔法药剂”,仿佛喝一口就能“药到病除”。

但在现实中,“神奇药剂”只存在于童话里,随意使用偏方、滥用药物,反而会给身体带来伤害。

比如有人感冒后盲目服用抗生素,却不知抗生素只对细菌感染有效,对病毒性感冒无效,滥用还会导致细菌耐药;有人失眠时依赖“助眠偏方”,却忽略了长期失眠可能与焦虑、内分泌失调等有关,需要专业医生评估后制定个性化的解决方案。

健康从不是“魔法”能解决的问题,无论是日常用药还是慢性病管理,都要遵循医生指导,不盲目跟风偏方,不随意增减药量——这才是真正的“健康魔法”。

万圣节的“医生鬼”是节日的趣味符号,但藏在造型背后的健康提醒,却值得我们记在心里。

这个节日,不妨在享受欢乐的同时,也给身体做一次“小检查”:看看最近有没有按时体检,家里的常备药是否在有效期内,家人的疫苗接种是否及时。

趣味彩蛋3:将草莓、樱桃、蓝莓放入搅拌机搅打成果泥,倒入酸奶搅拌均匀,调一杯万圣节健康饮品,贴上“吸血鬼之血”的小标签,既能当拍照道具,又能提醒大家:比起魔法药剂,天然食材就很好。

万圣节的“医生鬼”是节日的调味剂,但真正的健康守护,从来都藏在日常的小细节里。

毕竟,比起虚构的“鬼怪”,守护好自己和家人的健康,才是最实在的安全感。

祝大家度过一个欢乐又健康的万圣节!